Il kouros è un giovane uomo nudo, in posizione stante che rappresenta, indifferentemente, una divinità, un personaggio eroico della mitologia o un essere umano.

La funzione di queste grandi sculture, le cui dimensioni si attestano tra i due e i tre metri di altezza, è devozionale o funebre. Infatti, esse vengono collocate a guardia di un luogo sacro (perlopiù santuari) o sono segnacoli tombali.

Nel primo caso, donando la statua, le famiglie aristocratiche si assicurano una visibilità e affermano pubblicamente la loro prosperità. Nel secondo caso, invece, la statua è accompagnata da un epigramma per esortare il passante alla riflessione e alla sosta silenziosa.

Il kouros: le caratteristiche fisiche

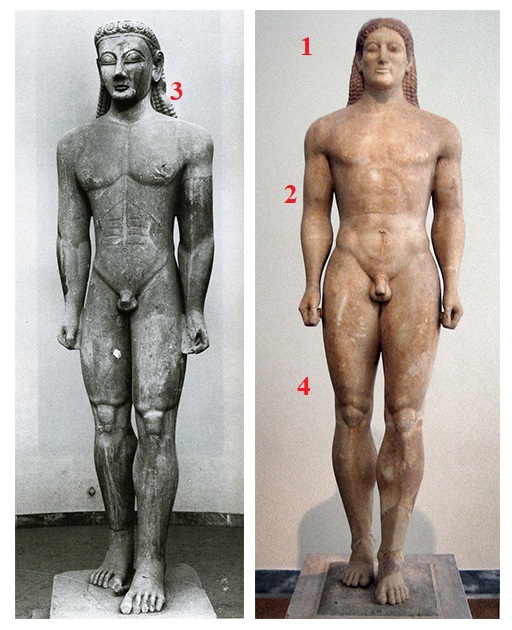

La testa (n.1) del kouros è eretta, incorniciata da una folta chioma di capelli lunghi, raccolti in treccine, simile alle rappresentazioni egizie. Le braccia (n. 2) sono stese lunghe i fianchi con i pugni serrati.

Le labbra sono modellato con una leggera increspatura che conferisce alla scultura una sorta di misterioso sorriso chiamato convenzionalmente sorriso arcaico (n. 3). Si tratta, cioè, del tentativo di riportare sul piano del volto la naturale curvatura della bocca.

Una gamba (n. 4) è leggermente avanzata rispetto all’altra, ma con i piedi ben saldi alla base. I piedi, dunque, non sono uniti come la kore.

Un uomo “bello e buono” (e colorato)

Il kouros è sempre un giovane muscoloso con le parti anatomiche ben definite nel rispetto dei principi di assialità e simmetria. Un fisico nel pieno e vigoroso splendore si accompagna ad un armonico sviluppo interiore. Nasce, così, il concetto di kalòs kai aghatòs (bello e buono). L’uomo ideale, dunque, deve possedere entrambe queste qualità, dando la stessa importanza sia al corpo che allo spirito.

Come tutte le sculture antiche, i kouroi presentano una policromia che, nel corso dei secoli, è svanita.

Kouros: le tre scuole e i tre stili

La tipologia del kouros si diffonde principalmente in età arcaica, tra il VII e VI secolo a.C. In questo spazio di tempo, fermo restando le funzioni e le caratteristiche principali precedentemente descritte, i kouroi presentano delle differenze dovute a diversi ambiti di produzione.

Si distinguono, infatti, una scuola dorica, una scuola ionica e una scuola attica.

La scuola dorica

Indica le officine scultoree presenti nel Peloponneso (soprattutto nelle città di Corinto e Argo). Le statue sono massiccie, semplici e ben squadrate. L’effetto è di grande solidità e potenza come una colonna dorica.

Un esempio di scuola dorica sono i due gemelli mitici Cleobi e Bitone, collocati originariamente presso il santuario di Apollo di Delfi e scolpiti da Polimede di Argo.

La scuola ionica

La scuola ionica indica le officine attive sulle isole di Samo, Nasso, Paro e Chio, ai confini con la parte ad est della Grecia. La statua è più slanciata, il modellato è più morbido e i passaggi chiaroscurali sono più graduali. Della scuola ionica, fa parte il kouros da Milo (550-540 a.C.).

La scuola attica

La scuola attica indica le officine di Atene e dei territori limitrofi che operano tra la prima e la seconda metà del VI sec. a.C. Nella statua, le varie parti del corpo si armonizzano conseguendo un maggiore equilibrio di volumi e una più razionale unitarietà delle singole parti come nel kouros di Kroisos.

Alla scuola Attica, sono riconducibili anche il Moskòphoros, il portatore di vitello, e la statua equestre Cavalier Rampin, entrambi facente parte della colmata persiana dell’Acropoli di Atene.

Il kouros, oggi: l’uomo nel mondo pubblicitario

Dell’uomo nudo e possente della scultura greca arcaica, ancora oggi sono rimaste tracce nell’immaginario figurativo, soprattutto in campo commerciale e pubblicitario.

Chiaramente, dell’originario significato non è rimasto nulla poiché gli attuali riferimenti si sono caricati di dimensioni erotiche e sessuali. Ecco un esempio dello spot di un profumo di Yves Saint Laurent chiamato proprio kouros:

4 commenti su “Kouros, il maschio nella scultura greca”