Nel Medioevo, la costruzione di una cattedrale è un lavoro collettivo che impegna l’intera comunità, è un evento fuori dalla norma per le sue dimensioni, per lo sforzo economico e per le tecnologie e i mezzi necessari.

Il cantiere è una realtà complessa in cui dialogano diverse figure professionali, ciascuna specializzata in una diversa mansione e spesso provenienti da luoghi differenti.

Maestranze itineranti

A tal proposito, ad esempio, l’esistenza di maestranze specializzate in grado di spostarsi tra un cantiere e l’altro è già attestata in epoca longobarda: i maestri commancini, provenienti dalle valli alpine della Lombardia, contribuiscono a diffondere un gusto specifico nell’ambito del Romanico italiano. Più tardi, invece, tra l’inizio del XII e e la fine del XIII secolo, il gruppo dei Cosmati, artisti romani marmorari, si specializzano nel rifacimento del pavimento e degli arredi liturgici delle chiese e guidano diversi caantieri producendo opere riconducibili ad un comune linguaggio classicista.

Il committente

Per far partire un cantiere, occorrono tanti soldi. I finanziatori principali erano la Chiesa o il sovrano che hanno interesse ad affermare il loro ruolo politico e di propaganda ideologica all’interno della società. Costruire, infatti, è segno di ordine, prosperità, crescita ed è una testimonianza tangibile che rimane nel tempo. Spesso, i committenti sono raffigurati all’interno del nuovo edificio in atto di donare il modellino della chiesa a Dio o a un Santo protettore.

Oltre al ruolo di finanziatore, il committente può anche partecipare in prima persona all’elaborazione del progetto instaurando un dialogo proficuo (o, in altri casi, conflittuale) con i costruttori.

Le Operae

Dall’età gotica, si assiste alla costituzione di Operae, cioè di appositi enti riconosciuti giuridicamente e preposti alla costruzione e manutenzione delle cattedrali. Ad esempio, l’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze è stata fondata nel 1296 e nel 1331 vara un nuovo sistema di finanziamento basato sulla regolare corresponsione di quote fisse sulle entrate pubbliche.

L’architetto

Per dirigere un gran numero di lavoratori e un’opera così complessa, emerge sempre più la figura dell’architetto (chiamato anche magister, o aedificator, fabricatur, caput magister, artifex) che si dedica alla progettazione dell’edificio, all’organizzazione del cantiere, al coordinamento delle varie figure, alla scelta dei tempi di lavoro e alla relazione con il committente.

Lanfranco, l’architetto modenese

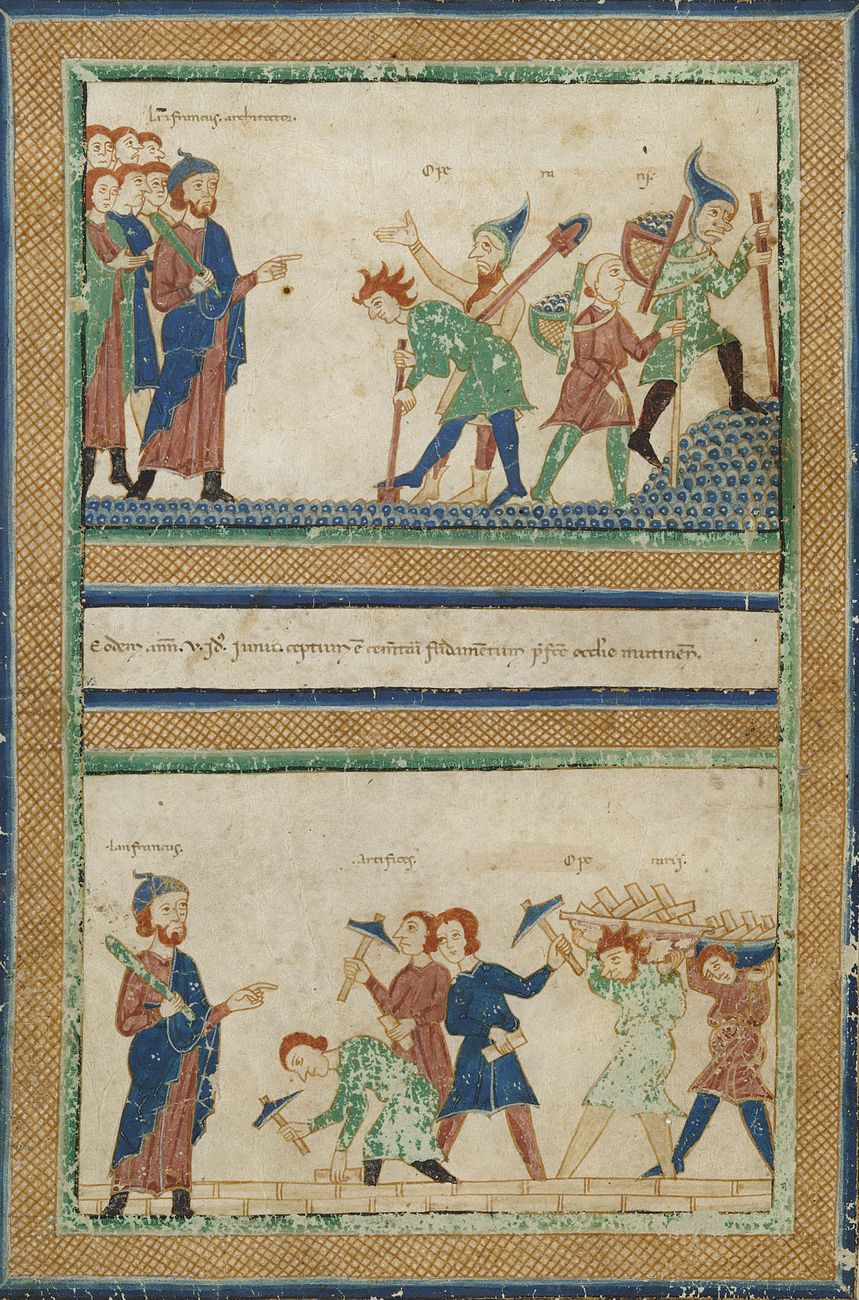

A Modena, il nome dell’architetto Lanfranco è noto attraverso una cronaca illustrata chiamata Relatio de innovatione ecclesiae sancti Geminiani in cui è definito progettista (designator) e partecipa all’operazione di traslazione delle spoglie di San Geminiano nella nuova sede. Il ruolo di Lanfranco è di primo ordine poiché è raffigurato accanto a Matilde di Canossa e ai vescovi di Modena e Reggio.

Qui sotto, invece, è nell’atto di dirigere il cantiere con la verga in mano, simbolo del comando

Esiste anche una lapide elogiativa situata nel paramento murario dell’abside maggiore in cui, oltre a Lanfranco, ritenuto

famoso per ingegno, dotto e competente, capo di questa costruzione, reggitore e maestro

appaiono i nomi di Aimone, magischola tra il 1096 e i 1110, e Bozzolino, amministratore della fabbrica dal 1208 al 1225 per le modifiche della zona absidale e del coro.

L’epigrafe del cantiere di Pisa

A Pisa, sulla facciata del duomo (1064-metà del XII sec.), si trova l’epigrafe sepolcrale dell’architetto Buscheto, sopra il sarcofago contenente le sue spoglie. Dalle iscrizioni si desume che egli è apprezzato dai contemporanei per la bellezza del monumento e per le invenzioni tecniche ideate per sollevare enormi pesi con un minimo sforzo, come le colonne recuperate dai fondali marini utilizzate per separare le navate.

Buscheto, infatti, conosce le nozioni di statica e di meccanica applicata, forse grazie al rapporto con il mondo culturale arabo, reso possibile dai contatti nel Mediterraneo della Repubblica marinara. Tali virtù lo rendono degno d’esser paragonato, rispettivamente, a due personaggi del mondo antico: Dedalo, il supremo architetto; e, per contrasto, ad Ulisse, simbolo dell’umana astuzia che distrugge invece di costruire.

La lapide di de Libergier

In Francia, la lapide tombale di Hugues de Libergier rappresenta l’architetto con il modello della chiesa (privilegio concesso solitamente al committente), la verga, la squadra e il compasso, propri strumenti di lavoro.

Le maestranze

Accanto all’architetto, esistono una serie di operai impegnati nella costruzione della cattedrale: muratori, esperti nella composizione e nell’utilizzo delle malte, manovali, scalpellini, carpentieri, scultori e vetrai. La manodopera si divide nelle grandi categorie dei maestri, garzoni e manovali (quest’ultimi con molte specializzazioni) con salari fortemente differenziati in base alle responsabilità.

APPROFONDIMENTO: La basilica romanica

Wiligelmo a Modena

Esemplare, ad esempio, è il ruolo assunto dallo scultore Wiligelmo nel cantiere della cattedrale di Modena che, in accordo con Lanfranco, opera nella direzione di un recupero della tradizione classica nell’esecuzione degli stipiti, dei capitelli, delle mensole e delle lastre della facciata con le storie della Genesi (1106-1110 ca).

A Wiligelmo, è dedicato un elogio all’interno di una iscrizione (in eleganti lettere capitali romane) che ricorda la fondazione ufficiale dell’edificio. Iscrizione retta dalle sante figure dei profeti Enoch ed Elia, che non conoscono la morte terrena, quasi a suggellare una promessa di eternità anche per lo scultore.

I maestri del vetro

Nonostante l’arte della vetrata sia diventata dopo il Mille tra le principali espressioni artistiche europee, la categoria dei vetrai è quella meno documentata, forse perché, dal XIII secolo in poi, si diffonde un sentimento di antisemitismo in base alla convinzione (infondata) che i vetrai siano di origine giudaica.

Appare prezioso, dunque, l’esistenza di un autoritratto del maestro vetraio tedesco Gerlachus, su una delle cinque vetrate superstiti dell’abbazia di Arnstein, in Sassonia.

La costruzione delle vetrate ha numerose fasi e richiede la coordinazione di varie competenze:

- il teologo che suggerisce i soggetti religiosi da rappresentare;

- il vetraio che fabbrica il vetro dalle materie prime e soffia le lastre;

- il pittore specialista che le dipinge e

- il maestro vetraio che le ricompone. In Italia, in cui la tradizione pittorica su tavola e sulle pareti è più consolidata, i cartoni delle vetrate vengono commissionate a pittori di fama come accade a Siena, dove Duccio di Buoninsegna disegna il tondo dell’occhio absidale del duomo alla fine del XIII secolo.

Gli spazi e i materiali

Le nuove cattedrali, spesso, sorgono sulle rovine di quelle antiche o nei luoghi in cui erano collocati i vecchi templi pagani. Soprattutto in Italia, si assiste ad un panorama artistico vitale e vario, fortemente caratterizzato dall’iniziativa pubblica. A Pisa, la cattedrale, assieme alla torre, al battistero e al cimitero monumentale, sorge su un’area periferica a nord della città, una zona di nuova espansione, scelta dalle istituzioni cittadine e dal vescovo Guido per ringraziare la Vergine Assunta della vittoria contro gli arabi nel golfo di Palermo. Non a caso, l’mpresa costruttiva è finanziata con il bottino di guerra conquistato durante tale spedizione.

Nell’XI secolo, riprende l’attività estrattiva della pietra ma i costi e le difficoltà del trasporto restano notevoli così si preferisce ricorrere al riutilizzo di marmi e pietre di antichi edifici del posto. Il riuso consapevole del pezzo antico costituisce una sorta di legittimazione del potere in continuità con il glorioso passato romano.

3 commenti su “Il cantiere della cattedrale medievale”