La rappresentazione di Cristo in croce è, nella cultura occidentale, il simbolo universale del martirio e l’emblema stesso del cristianesimo.

Una mappa per orientarsi

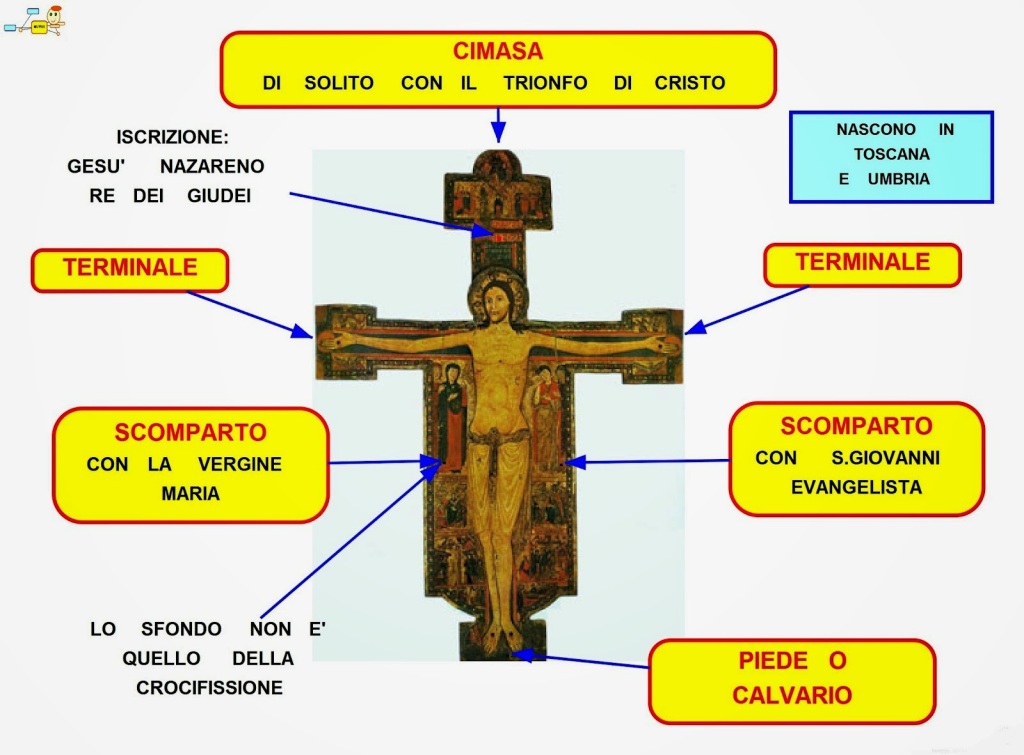

Dal XII secolo, le croci dipinte su tavola si diffondono in area toscana e umbra. La tavola sagomata a forma di croce presenta alcuni allargamenti che consentono l’introduzione di motivi accessori e di figure inerenti la Passione. Queste parti assumono diversi nomi: tabellone, scomparti, terminali, piedicroce (o calvario o suppedàneo, atto cioè a sostenere i piedi di Gesù) e cimasa.

Il Cristo trionfante

Si hanno due tipologie di croci dipinte. La più antica è il Christus triumphans con il corpo e la testa eretti, gli occhi spalancati e i piedi leggermente divaricati. Cristo, insomma, è vivo, trionfa sulla morte e sul peccato riprendendo i modelli della tradizione bizantina.

Il migliore esempio della prima tipologia è la croce firmata dal Maestro Gugliemo, del 1138 nel duomo di Sarzana (La Spezia). Il legno utilizzato è il castagno, di facile lavorazione per le sue proprietà di elasticità e resistenza. Sul tabellone spiccano le figure di Maria e San Giovanni e nella cimasa la scena dell’Ascensione allude alla speranza della resurrezione per il credente.

Il Cristo sofferente

Al modello del Cristo trionfante, si contrappone il Cristo sofferente (Christus patiens), in agonia, con il capo reclinato e gli occhi chiusi nella morte. Questa tipologia sottolinea la sua natura umana di Gesù.

Gradualmente, grazie ad artisti come Giunta Pisano ( 1190-1260 ca.) e Cimabue (c. 1251-1302), il ricco apparato didascalico e narrativo del tabellone viene sostituito da un tappeto multicolore e geometrico che imita tessuti e drappi preziosi. La rappresentazione di Gesù si carica di toni sempre più drammatici: il suo corpo, infatti, assume una forma serpentinata con l’accentuazione della resa dei muscoli dell’addome tripartito.

L’immagine è precedente ai danni causati dall’alluvione del 1966

Ma la sensibilità per le sofferenze fisiche si traduce in un nuovo dettaglio iconografico in cui i piedi si sovrappongono trafitti da un unico chiodo, obbligando il corpo crocifisso a comporsi in una terribile trazione muscolare.

Il processo di umanizzazione della figura di Cristo si concluderà con la famosa opera (1285-90 ca) di Giotto della basilica di Santa Maria Novella a Firenze. Si abbandonano le precedenti convenzioni espressive a favore di dettagli maggiormente realistici quali

- il ventre gonfio,

- le braccia tese al limite della lacerazione dei muscoli,

- il corpo che cade pesantemente in avanti,

- l’abbondante sangue sulla ferite e

- la croce conficcata sulla roccia del Calvario.

Perché si diffonde l’immagine del Cristo sofferente?

Il modello del Cristo sofferente è incoraggiato dalla predicazione degli ordini mendicanti, in particolare dei francescani, che avendo identificato il fondatore del loro ordine con Gesù crocifisso, e la cifra della sua santità con le stimmate, chiedono al fedele una partecipazione emotiva ai dolori della Passione.

La questione della liberazione della Terra Santa dagli infedeli e l’assalto di Costantinopoli nel 1204 (come conseguenza della quarta crociata) comporta l’arrivo in Occidente di moltissime reliquie cristologiche che, assieme alle nuove immagini sacre, hanno la funzione di attirare l’attenzione del fedele coinvolgendolo emotivamente.

Il passaggio, ad esempio, da 4 chiodi a 3 chiodi, fa assumere al corpo del Salvatore uno schema triangolare dove risaltano i tormenti del supplizio allo scopo di spingere il fedele ad una maggiore compartecipazione come mostra un crocifisso scolpito da Giovanni Pisano del 1285 (Museo dell’Opera di Siena, foto accanto).

Dove si collocano le croci dipinte nelle chiese?

La risposta è contenuta negli affreschi della basilica superiore di Assisi dedicati alla vita di San Francesco realizzati da Giotto tra il 1290 e il 1295.

- La croce è disposta in un incavo dietro la mensa d’altare.

- Il crocifisso è disposto sulla trave di un’iconostasi (=struttura divisoria tra il presbiterio e le navate) tra una tavola raffigurante la Madonna e il San Michele Arcangelo.

- Il crocifisso è disposto in alto nella zona presbiteriale, accanto al pulpito, e fissato attraverso una carpenteria leggera.

Questi tre modi di presentazione non possono essere gli unici poiché, probabilmente, soprattutto sugli altari minori e laterali, le croci sono collocate all’altezza dei fedeli i quali possono toccare e baciare le immagini oggetto di venerazione oltre ad osservare le scene dipinte sul tabellone.

Il clima spirituale

Per rendere il senso del clima spirituale che si respira in quegli anni medievali, c’è un passo della Legenda aurea scritta dal predicatore francescano Iacopo da Varazze (1228-98) in cui si descrive Cristo in croce:

La passione del Signore fu amara per il dolore, in primo luogo fu dolore per gli occhi, perché pianse. In secondo luogo fu dolore per l’udito, quando lo insultarono e lo bestemmiarono. In terzo luogo fu dolore per l’odorato, perché dovette sentire un fortissimo fetore sul Calvario, dov’erano i corpi putridi dei morti. In quarto luogo fu dolore per il gusto, quando gridò “Ho sete!” e gli dettero aceto misto a mirra e fiele, perché con l’aceto morisse prima. In quinto luogo fu dolore per il tatto. Infatti dalle piante dei piedi sino alla sommità del capo non rimase luogo che non fosse ferito.

1 commento su “Vivo o morto? Crocifissi dipinti nel basso Medioevo”